如何有效叫别人起床又不惹人烦?

近期有些网友想要了解如何有效叫别人起床又不惹人烦的相关情况,小编通过整理给您分析,根据自身经验分享有关知识。

唤醒他人需要科学和温度

清晨的阳光洒进窗台,有人享受自然醒的愉悦,也有人因被“暴力叫醒”而一整天昏昏沉沉,如何叫醒他人,看似简单,实则涉及生理学、心理学甚至人际关系的学问,错误的唤醒方式可能引发情绪抵触,而科学的方法不仅能减少冲突,还能帮助对方开启高效的一天。

一、理解睡眠周期:叫醒时机的选择

人类的睡眠周期由浅睡眠、深睡眠和快速眼动睡眠(REM)交替组成,每个周期约90分钟。最佳唤醒时机是浅睡眠阶段,此时身体处于相对活跃状态,大脑更容易接受外界信号,若在深睡眠阶段被强行打断,人会出现“睡眠惯性”——表现为反应迟钝、情绪低落,甚至头痛。

如何判断时机?

1、观察自然苏醒信号:翻身、眼皮微动、呼吸节奏变化,说明对方可能处于浅睡眠期;

2、借助智能设备:部分手环能通过监测心率、体动判断睡眠阶段,在浅睡眠期触发震动提醒;

3、固定作息辅助:若对方长期规律作息,可在惯常清醒时间前后5-10分钟尝试唤醒。

二、避免“杀伤性唤醒法”

许多常见的叫醒方式虽然有效,却可能对身心造成隐性伤害:

突然的噪音刺激:如闹钟巨响、用力拍打,会触发肾上腺素飙升,导致心悸或愤怒;

反复催促:每隔5分钟喊一次,会打断睡眠周期,加重疲惫感;

剥夺缓冲时间:掀被子、关空调等极端方式,让身体瞬间暴露在不适环境中,易引发感冒或肌肉紧张。

案例对比

一位程序员曾分享经历:室友每天用金属脸盆敲击叫醒他,导致他连续半年起床后情绪暴躁;改用渐强音量的白噪音闹钟后,工作效率提升了30%。

三、温和唤醒的四个原则

1、渐进式刺激

从弱到强传递信号,例如先拉开窗帘引入自然光,5分钟后轻声呼唤名字,光线能抑制褪黑素分泌,逐步唤醒视觉系统;声音则从非语言提示(如轻敲房门)过渡到语言交流。

2、提供安全感

睡眠中的人潜意识处于防御状态,突然的肢体接触可能引发惊吓,建议先用手掌轻压床垫传递振动,待对方有反应后再触碰肩膀,同时用平稳的语调说:“该起床了,现在七点。”

3、唤醒动机前置

前一晚沟通起床原因,明早要赶8点的会议,我7点叫你”,明确目标能减少抗拒心理,对儿童或青少年,可以用期待感引导:“你昨晚说想吃煎蛋,早餐已经准备好了。”

4、预留缓冲时间

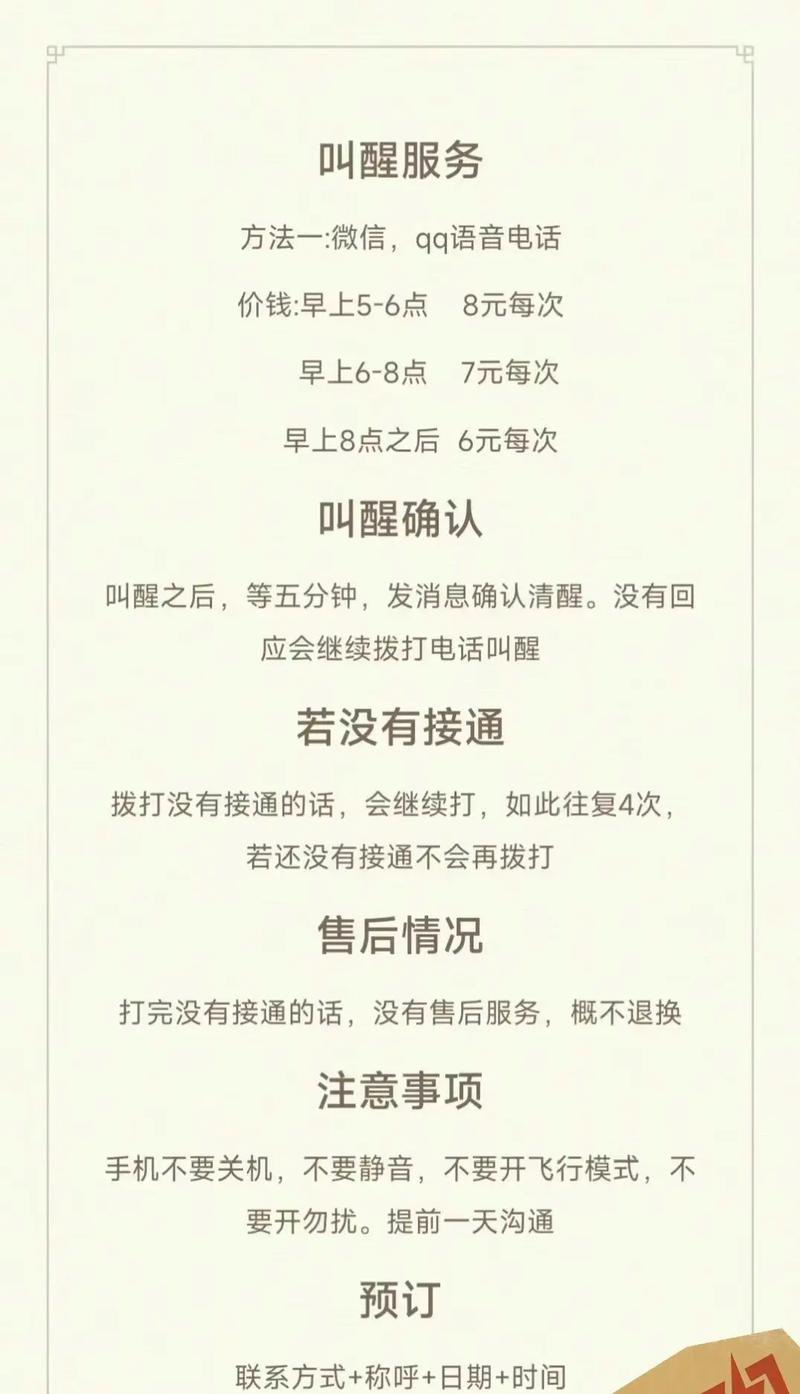

根据对方睡眠深度,给予5-15分钟过渡期,例如播放节奏逐渐加快的音乐(从每分钟60拍到120拍),或准备一杯温水放在床头——吞咽动作能激活大脑皮层。

四、特殊场景的灵活应对

熬夜后起床困难者:提前协商“双保险”策略,如对方设置闹钟,你再辅助人工叫醒,避免责任推诿;

起床气严重者:用幽默化解紧张,比如模仿卡通人物语调:“敌方还有30秒到达战场!”;

深度耳聋或听力障碍者:利用智能震动枕头、闪光灯设备,或约定肢体语言暗号(如连续轻拍手臂三次)。

五、长期习惯培养:从被动唤醒到主动苏醒

真正有效的叫醒不是每日重复劳动,而是帮助对方建立自主起床能力:

共同调整作息:通过晚间冥想、热牛奶等方式提升睡眠质量;

强化生物钟记忆:坚持固定起床时间,周末差异不超过1小时;

正向反馈机制:记录成功早起次数,达成目标后给予小奖励。

叫醒他人本质上是一次“合作”而非“对抗”,它考验的不是嗓门大小或手段强弱,而是对生理规律的尊重、对情绪的觉察,以及愿意为他人舒适度付出的同理心,当闹钟响起时,一句带着温度的“早安”,或许比任何技巧都更能点亮新的一天。