许地山的代表作一览(许地山的资料简单介绍)

本文来源:《东方翻译》2020年第3期转自:谢天振比较文学译介学资料中心引言民国时期处于西学东渐向纵深发展、文学改革如火如荼的阶段。吸收优秀外国文学、关注弱小民族文学的需求,使翻译这一重要媒介,尤其是

本文来源:《东方翻译》2020年第3期

转自:谢天振比较文学译介学资料中心

引言

民国时期处于西学东渐向纵深发展、文学改革如火如荼的阶段。吸收优秀外国文学、关注弱小民族文学的需求,使翻译这一重要媒介,尤其是文学翻译得以蓬勃发展,鲁迅、郭沫若、林语堂等大量文人投身其中。不过,其中一位学者型作家性格复杂,爱好广泛,精研哲学、宗教且中外会通,一贯将人生信仰贯彻于生活、创作、评论和翻译,其翻译成就却被长期荫蔽,他就是许地山。30多年间出版的翻译家传略均未见许地山名号,几部主要的中国翻译史著对其翻译及影响几乎未着笔墨。

一、许地山的翻译活动

许地山(1894—1941),笔名“落华生”“落花生”,“五四”时期新文学运动先驱、中国现代小说家、散文家,是中国历史上第一个新文学社团文学研究会的创办人之一。他精研宗教,熟习音律,善英语、梵文,在翻译上也颇有建树,先后就读于燕京大学文学院和神学院,曾赴美国哥伦比亚大学研究院研究印度哲学、宗教比较学,在英国牛津大学曼斯菲尔学院研究宗教学、印度哲学、土俗学和人类学。他一生翻译作品颇丰,涵盖的体裁有诗歌、故事、散文等,领域涉及印度文学、圣经诗卷与歌词翻译。

许地山的翻译成就主要体现在印度文学翻译上。他崇拜泰戈尔,曾译《吉檀迦利》中数首诗歌,只是未曾发表(周俟松、王盛,1987:134),后译泰戈尔散文《在加尔各答途中》和诗歌《主人,把我的琵琶拿去吧》,分别发表于1921年4月《小说月报》12卷4号和1931年1月《小说月报》22卷1号。由于推崇泰戈尔,许地山进一步对印度文学发生浓厚兴趣,陆续翻译了三本珍贵的印度民间故事集:1928年译的《孟加拉民间故事》(商务印书馆,1929),1934年《二十夜问》(作家出版社,1955),1934年《太阳底下降》(作家出版社,1956)。其中第一部译作计263页,后两部分别为102页和84页。尽管这三部作品涵盖面和体量算不上很大,但它们是最早译入中国的印度民间故事,为中国学者开展印度文学研究奠定了基础。

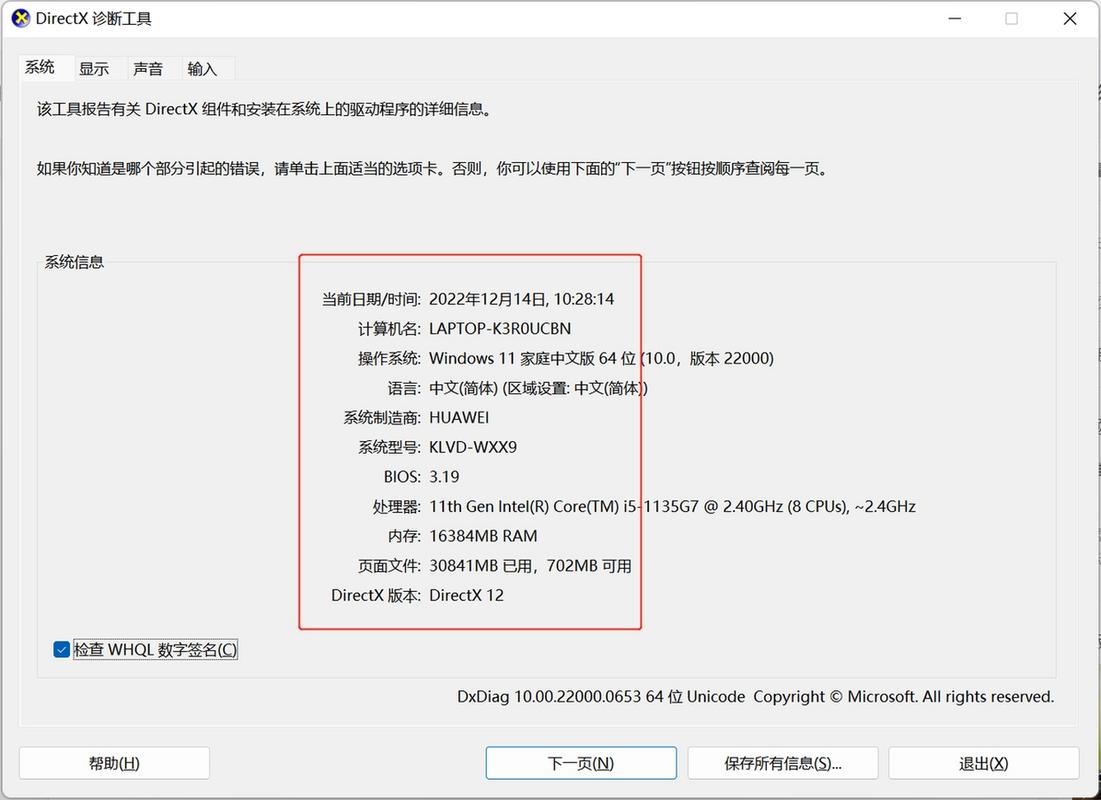

许地山译作封面。图片来源网络。

三本故事集中,《孟加拉民间故事》体量最大,包括22篇极具印度特色的故事,网罗“罗刹”“天马”“鲛人”“龙”“鬼魂”等异域形象,为中国读者呈现出别具一格的印度文学特质。许地山还在译本前撰写了一篇五千字的“译叙”,内容丰富,极具研究价值,涉及到如下方面:

(1)翻译蓝本:是戴伯诃利(lal Behari Day)编撰的Folk-Tales of Bengal,其中故事是作者从印度农村妇人处听说。许地山以1912年麦美伦(Macmillan)公司版本为蓝本。

(2)翻译原则:因编译民间故事只求内容明了,不必如其余文章逐字斟酌,故他并未逐字逐句翻译,只把故事意思率直写出,原文辞句在译文中时有增减,这说明许地山追求译文的可读性。

(3)翻译动机:有二,一是自己对“民俗学”的深厚兴趣,二是其夫人周俟松爱读故事的兴趣。他的翻译纯粹是服务于兴趣与生活。

1940年许地山夫妇结婚纪念全家福。图片来源网络。

中国有许多民间故事本是从印度辗转流入的。许地山认为,多译些印度故事,对研究中国民俗学必定很有帮助(许地山,1929:3-13)。他还在“译叙”中详细分析了民俗学与故事的关系以及故事的分类:

许地山的故事分类(许地山,1929:9)。图片由本文作者提供。

另两本民间故事《二十夜问》(A Digit of the Moon)和《太阳底下降》(The Descent of the Sun)均来源于英国作家贝恩(F. W. Bain)编译的《印度故事集》(The Indian Stories of F. W. Bain)。贝恩此书共13卷,许地山选取的是第一卷和第二卷。其中《二十夜问》译本前附有许地山写的一篇“小引”,分别介绍故事背景、内容、源文本和印度故事的特点。可以推断,许地山翻译这两个故事集的目的与翻译《孟加拉民间故事》大致相似,即探究中、印民间故事渊源,为中国民俗学研究探路。我们比照阅读这两个故事集的源文本和许地山译本后发现,其翻译策略与《孟加拉民间故事》相仿,即不求完全对照,只求原文意思流畅表达,或曰追求译本可读性。

除印度文学翻译外,许地山曾作为基督徒重译雅歌(Song of Songs)。1919年4月22日中文圣经“和合本”出版发行。许地山参照美国学者莫尔顿(Richard Green Moulton,1849—1924)所著现代英文圣经选集里的雅歌(Moulton,1907),以当时出现不久的新诗体措辞和格式进行翻译,并另写长文《新译绪言》。该绪言和译文《雅歌新译》分别刊载于《生命》1921年11月第2卷第4期和12月第5期上。十分难得的是,在《新译绪言》中,许地山以学者的眼光,把国外学者对雅歌的文学解读加以综述,对牧歌体的历史起源、表达手法及其与中国田园体的异同做了详细介绍和总结(马月兰、任东升,2017:173)。雅歌辞藻优美,将美好爱情融入优美诗歌中,其中包含的大量隐喻与意象又指向其神圣作者(Gledhill,1994:255),是《圣经》中文学性极强的一卷,许地山重译时,便突出重现了其文学性。

许地山善音律,会弹琵琶,能谱曲编词,且熟稔西洋乐曲和西洋民歌,因此翻译了20多首外国歌词。1932年,北平中华乐社柯政和主编了十册本《世界名歌一百曲集》,每册十曲,其中第一册全十曲与第三册中三曲歌词为许地山所译,第一册“前言”也由他撰写。基于对音律的热爱与歌词翻译过程中的感悟,许地山既翻译又根据原曲歌谱自行创作歌词,这在同时代学者里极为少见。1933年,柯政和主编三册本《初中模范唱歌教科书》(前两册为北平中华乐社出版,第三册为新民音乐书局出版),收有许地山的歌词译作和创作。第一册收入许地山翻译的歌词4首,创作的歌词3首;第二册译词3首、作词7首;第三册译词8首、作词1首。这些译词多为情歌,或向爱人传递爱恋与忧思,或与亲人朋友话别,或诉说人在他乡对故土的怀念,而许地山自己作的词多为勉励青年人畅想美好生活,无论是译词还是作词,都明显体现出许地山对生活的热爱与对社会人文的关怀。在《世界名歌一百曲集》第一册“前言”中,许地山提到自己与音乐的渊源,由于看到“学校所授底唱歌不但与十几年前一样”,甚至和“小学时代所学底不差只字”(转引自商金林,1996:60),所以出于普及音乐教育的目的,他自己开始翻译、创作歌词。文章最末,许地山提到了自己翻译歌词时的策略:

以直译为主,如能一字对一字,把原意达出来更好,如不能只好意译了。译底不通顺自知难免。但有原文对照我想也可以使译者藏藏拙,看不通时,看原文也可以。

(商金林,1996:61)

但结合他所译的歌词来看,这种说法难免自谦。他的翻译是忠实基础上的灵活应对,具体策略下文会进行深入探讨。

二、许地山翻译评析

清末民初,正值新文化运动兴起,构建新文学呼声高涨,翻译也得以迅速发展,大批文人志士为此创立众多文学团体,如新月社、创造社、未名社等,其中声势最为浩大的是文学研究会。许地山作为该团体创始人之一,其翻译从选材到策略再到思想,都有深刻的个人和时代印记。

(一)翻译选材基于理念兴趣

许地山翻译内容杂,选材广,但也并非无迹可循。结合他的个人发展经历与所处的时代坐标,可以发现影响他翻译选材的因素主要有三点:

第一,对个人兴趣的顺从。许地山的译作中,体量最大的当属印度文学,这与他对印度文学的浓厚兴趣和深入研究脱不开关系。许地山幼年便深受佛教影响,“生本不乐”和“因果循环”等佛家思想在他的作品中均有所体现。印度作为佛教发源地,自然格外受他关注,他还曾亲赴印度进行研究,进一步加深了他对印度文学的兴趣。泰戈尔也是许地山对印度文学产生深厚兴趣的原因。他将泰戈尔奉为偶像,不仅翻译其作品,甚至模仿其穿着举止。这两个因素使得许地山对印度文学兴趣与研究颇深,甚至学习了梵文,进而选择大量印度文学进行翻译。同时,在《孟加拉民间故事》的“译叙”中,许地山提到的两条翻译动机均与兴趣相关。由此可见,许地山首先考虑的翻译题材都是遵循兴趣而来的。

第二,对“为人生”的深刻践行。清末民初,文学翻译在选材上较为盲目,缺乏系统性。随着文学翻译规模扩大,不同文学倾向被直接反映到文学翻译思想中,文学翻译观出现了由为宣教启蒙到为人生、为艺术的转向,文学翻译选材也随之变得有选择、有计划、有主题,促进了文学翻译的繁荣发展,为新文学发展奠定了基础(顾建新,2003:82)。这一时期的文学翻译选材体现出文学倾向与风格,翻译在一定程度上也是一种文学。许地山作为文学研究会创始人之一,践行“文艺为人生”理念,创作与翻译都基于人民疾苦与社会所需。因此,当他看到学校里教授的音乐还是十几年前的老样子时,便身体力行,甄选西方优秀经典音乐,翻译其歌词,同时还自己创作歌词。

第三,对宗教的理性虔诚。许地山是一名基督徒,同时又对佛、道二教有自己的认识,他对宗教所持的态度并不是盲目信奉,而是理性、选择性的。他曾在福建加入“闽南基督教伦敦会”,但逐渐不满其教义,开始有志于宗教比较学研究。正是出于对宗教的理性虔诚,同时在社会环境宽松、文人追求文学改良、呼吁构建新诗学的条件下,许地山才能在中文版圣经“和合本”仅出版两年后,便在1921年翻译出雅歌。

许地山在燕京大学。图片来源网络。

(二)翻译策略体现读者意识

许地山鲜有对翻译的论述,目前发现的仅有《孟加拉民间故事》“译叙”和《世界名歌一百曲集》“前言”中的相关文字,另有1920年发表在《新社会》第12期上的一篇《我对于译名为什么要用注音字母》。这并不意味着他的翻译能力和水平可以被忽略。事实上,通过分析他的译本,再结合这些零星的论述,可以窥见许地山作为译者有着较强的读者意识。

1. 因裁施译,照顾不同读者

许地山的翻译策略灵活,面对不同的文体风格,秉持不同的翻译动机,他采用灵活恰当的方式对文本进行多样化处理,是一名合格且优秀的译者。下面是他译的苏格兰民歌《你能忘记旧时的朋友么?》(Auld lang syne)头两句歌词的两个译文:

例1.

原文:

Should auld acquaintance be forgot,

And never brought to min’?

Should auld acquaintance be forgot,

And days o’ lang syne?

(Burns,2007:171)

译文1:

你能忘记旧时的朋友,不放在心里么?

你能忘记旧时的朋友,和旧的时日么?

(转引自商金林,2018:54)

译文2:

你能忘旧日朋友,心情一点不留?

你能忘旧日朋友,和旧日的优游?

(同上)

译文1来自1932年出版的《世界名歌一百曲集》第一册,译文2来自1933年出版的《初中模范唱歌教科书》,可以看到前者完全是一一对应翻译而来;后者在忠实呈现原歌词的基础上,对格式、对仗、押韵进行了处理,去掉语助词“么”和部分结构助词“的”,用“不留”和“优游”达到压尾韵的效果,更符合音律、朗朗上口。二者有如此差距的原因,要从不同的翻译动机、目的以及受众来分析:在《世界名歌一百曲集》“前言”中,许地山提到翻译这些西方经典歌曲目的在于“把含有永久性底外国高尚乐歌连谱带词,裸白地介绍给国人”,以提升时下国民的音乐素养及音乐审美,受众是没什么音乐基本知识,甚至文化水平不高的群体,所以选择忠实的策略,也就是“以直译为主,如能一字对一字,把原意达出来更好,如不能只好意译”(转引自商金林,1996:61)。而《初中模范唱歌教科书》受众是初中生,重点在“读谱、歌唱、欣赏”,“力求其平均进展”,“歌曲之排列与调,乐式,节奏,拍子等之分配,各具有密切的关系”(转引自商金林,2018:54)。出于这样的翻译目的,许地山对歌词进行了重译,最后呈现出更符合歌曲节奏、韵律,更适宜教学的版本。

相较于歌词翻译,许地山翻译故事时策略更灵活大胆,为表意顺畅,他常将原文语序调整,有时还涉及细微删减或增加,比如在《太阳底下降》中:

例2.

原文:Then his friend laughed in derision, and said: Boasting is useless, and in words, all men can do everything, and every woman is another Rambh. Babble no more of her beauty, but come, let your paragon of a wife put her power to the proof.

(Bain,2012)

译文:他底朋友轻侮地笑说:“夸口是没用的。说起空话来,一切男子都是万能的,所有的女人都是蓝婆。不必再说空话了,教你那典型的妻子用她底能力来证明罢……”

(许地山,1956:7)

这段翻译,许地山做了不同程度的加、减法,将then、her beauty依据汉语语义惯性忽略不译,将in words语义蔓延到“说起空话来”,既符合原文含义,又照顾到目标语读者的阅读体验,这种做法实践了《孟加拉民间故事》“译叙”中的主张。

《世界名歌一百曲集》第一册封面。图片来源网络。

2. 深入研究,译文详做注释

许地山译作的另一特色是基于自身理解在译文中添加注释。译文中常夹注大量注释,有的前后附有文字说明。如《在加尔各答途中》原文仅有两条注释,许地山却做了12条注释,另附一段600余字介绍作者、创作背景以及文本内涵的“译者跋”;《可交的蝙蝠和伶俐的金丝鸟》后附有一段说明“乐的故事”文章类型的文字;《二十夜问》前有“小引”,《孟加拉民间故事》前有“译叙”。三本印度民间故事集原文有大量注释,许地山译本不仅译出这些注释,且增添了大量基于自己理解和研究的注释,为读者提供文化背景知识,扫清阅读障碍;《雅歌新译》也写有单独的《新译绪言》,且为长文。大量的注释与说明,充分印证了许地山对印度文学深入细致的研究与了解,也体现出他的读者意识,他将译作当成启发民智、向民众宣扬外国文化的手段,单纯的翻译显然不能满足这样的要求,惟有将译本分析、解释,甚至赏析后呈现给普通受众,才能真正地将译作中的风格、内容、主题传达出来;否则,面对满篇的拗口姓名或不知所云的异域元素,读者只能囫囵吞枣了。

3. 翻译专名,采用注音字母

晦涩的表达用注释加以解释说明,对于完全陌生的译名,许地山则用自创的注音字母标注。在《我对于译名为什么要用注音字母》中,他论述了自己翻译外国名号时使用注音字母的缘由,是少见的他专门就翻译所作的论述。文中提到四点原因:一是“离本来的音最近”。因发音大都离不开“牙、舌、唇、齿、喉”,故外文与中文读音可以大致对照起来,但与汉字却难以对应,因为在当时的条件下,同一个汉字,放到不同的方言里又是不同的读音,所以用注音字母对应外文发音是比较合适的;二是“字体一律”。若用汉字翻译外文名字,有可能造成字体不一律的现象,如Darwin当时的译法就有“达尔文、多尔温、达威”,这就容易造成误解;三是“容易忆写”。他认为忆写名字时,用汉字和方言都不如注音字母简单便捷。此外,许地山还认为注音字母应当人人皆学,学起来不过一两个钟头便可,并提供了自己的注音字母表(许地山,1920:6-9)。

许地山采用注音字母翻译专名,最大的问题在于:“以汉语发音为基准,能标就标,不能标的就不标”(朱志瑜,2003:11),如此一来未免简单粗暴。由于推行和习得困难,他自创的字母表最终没能推广使用。然而,他对语言文字与翻译关系的思考在当时是前卫且极具理论意义的,同时,他推崇注音字母翻译专名的初衷,也是基于读者方便阅读的考虑。

(三)翻译思想面向世界文学建构

民国时期面临文化转型,翻译事业承担了建设新文学的崇高使命,在这种条件下,翻译作为创作的前瞻与先锋,融合了作者/译者的创作需要、兴趣爱好、经济利益,以及诗学审美与文化政治等功能,因此,翻译与创作的关系呈现出同一性、双向互动性与互文性。同时,翻译也起到了连接世界文学与中国新文学的中介作用(黄焰结,2013:71)。郑振铎在1921年《小说月报》第12卷第1期《改革宣言》中提到,当时中国文学家的两大责任分别为“整理中国的文学”与“介绍世界的文学”(郑振铎,1921:4)。许地山便是秉持构建新文学与世界文学的思想来进行翻译的。

1.创译协同发展

从时间上看,许地山的翻译与创作齐头并进,也互相影响,这体现在两方面:第一,翻译与创作双向互动。这体现在,翻译为新文学创作提供了可资借鉴的资源,同时新文学创作反过来也要求进一步的翻译活动(黄焰结,2013:72)。许地山将大量印度文学译入中国,这也促进了他的创作,催生了中国人撰写的第一部印度文学史专著《印度文学》。该书1930年由商务印书馆出版,虽仅有6万余字,但系统论述了印度文学从古代到近代的发展中作品里的异域元素,将印度文学史进行分期,首次译介了一些印度文学名词术语;同时,书中贯穿着中印文学比较研究的意识,这一点弥足珍贵(冯新华,2005:19)。许地山创作《印度文学》后,又着手《二十夜问》和《太阳底下降》的翻译,由此构成翻译与创作的双向互动;第二,翻译与创作的互文性。翻译与创作虽相对独立,但“它们之间构成了互文关系”(黄焰结,2013:74)。许地山创作的文学作品多以闽、台、粤和东南亚、印度为背景,主要著作有《空山灵雨》《缀网劳蛛》《危巢坠筒》等,这些作品与众不同的一点就是异域特色。在他的作品中,常能捕捉到印度民间故事的踪影,如《二十夜问》第五夜的故事与《缀网劳蛛》的情节走向基本一致。此外,《缀网劳蛛》中至少有7处是从圣经里引用的文句(王本朝,2000:135-136),相似的例子还有不少。许地山的翻译于他是灵感来源,翻译与创作的互文性为他的作品带来了异域特色。

许地山著《印度文学》,商务印书馆出版。图片来源网络。

2.《雅歌新译》的比较文学价值

许地山去世后,文学圈哀悼不已,纷纷写下纪念文字。郭邑在《许地山补记》中说道:“治宗教史较梁任公氏为博,汉英梵文大辞典功缺一篑”,“匪仅文坛学术失一巨星,而国内宗教学者从此如失北辰”(郭邑,1941:144)。许地山作为宗教比较研究的学者,对宗教的贡献不仅体现在多篇学术文章中,《雅歌新译》也占据了重要地位。

《雅歌新译》让中国现代文学增加了“牧歌体”这种新的写作体裁,在“教义传真”与“语言审美”间达到一种认知平衡,同时为《圣经》诗歌重译史奠定了基础,在中国现代文学史上具有独特地位和优势。这是中国文学家以白话文完整翻译的第一部圣经单卷,上承和合本,下接中国学者对圣经多卷诗歌进行的重译,在中文圣经翻译史上独具价值。“许地山是第一个独立全译《圣经》诗歌书卷的中国学者,他的《雅歌新译》标志着中国学者开始打破在华传教士诠释和翻译《雅歌》乃至整部《圣经》的垄断权,开启了中国文学家面向创作的《圣经》诗歌翻译传统”(马月兰、任东升,2017:172)。沈从文模仿《雅歌》创作了一系列表达湘西青年男女强烈爱情的牧歌体抒情诗篇,从这个意义上看,许地山的《雅歌新译》给比较文学实践和理论研究以深刻启发。

3.翻译与研究并重引入印度文学

许地山对印度民间故事的译介开创了先河,而他也是印度文学研究的先驱。他基于自身研究所著的《印度文学》,篇幅虽然不算多,却是中国第一部比较全面讲印度文学的著作。(薛克翘,2010:110)译介印度民间故事,不仅促进了他的创作,更高层面上,还增进了国内对印度民间文学的进一步了解,推动了中印的文化交流。印度总理尼赫鲁访华时,周总理就将许地山译的印度民间故事介绍给了他。几本印度民间故事带给当时民众的,绝不仅是新奇有趣的故事,更让人们认识到印度民间故事的神奇魅力、古代印度人民丰富的想象力,以及中印民间故事有何异同,这无疑增进了我国人民对印度文学的认识。事实上,除了引入国外文学内容外,许地山对印度民间故事的译介还有助于中国民俗学的研究。在《孟加拉民间故事》的“译叙”中,他认为很多中国民间故事起源于印度民间故事,这一点也是被学界普遍认可的,他的翻译对中印民间故事以及民俗学研究也具有重要意义。

三、结论

民国年间翻译蓬勃发展,许地山作为翻译的构建者与被构建者,在翻译与创作近乎同一的年代,从翻译选材到策略,再到思想,始终秉持着世界文学观,致力于将世界文学译介入中国,同时为中国新文学建设添砖加瓦,进而反作用于世界文学。他的一生就像落花生,扎根土地,成果颇丰,在自己力所能及的领域尽可能地构建桥梁:《雅歌新译》搭建了宗教与文学的桥梁,歌词翻译搭建了音乐与人民的桥梁,印度文学翻译则搭建了文化与文化的桥梁。作为译者,他的译作量上不占优,但质量很高,影响深远——他是中国独立全译《圣经》单卷诗歌书卷第一人,近代译介印度民间故事第一人,切实推进了世界文学的构建,对后世圣经书卷翻译以及印度文学与民俗学研究都有着深远的影响。

任东升,男,1966年生,河北井陉人,民盟盟员,南开大学博士,中国海洋大学外国语学院教授、博士生导师、翻译学方向带头人,兼任副院长、翻译研究所所长,兼任中国翻译协会对外话语体系研究会委员,中国外文局沙博理研究中心中国海洋大学基地主任,中国英汉语比较研究会理事,中国宗教学会理事。中国英汉语比较研究会翻译服务行业专委会副会长、翻译史专委会常务理事。担任《中国外语研究》副主编,《英语世界》编委会委员,中国英汉语比较研究会翻译史专业委员会会刊《翻译史研究》编委。研究方向为翻译理论、国家翻译实践、宗教翻译研究。在《中国翻译》《中国外语》《圣经文学研究》等发表学术论文80余篇,出版专著《圣经汉译文化研究》(2007),主编国家级规划教材《圣经文化导论》(2012),主编翻译论文集3部,译著5部,译审200余万字,主持完成和现主持国家社科一般项目2项,主持中国翻译研究院、中央部委委托课题2项。主讲课程有:本科生《英汉翻译》、《圣经与西方文学艺术鉴赏》,硕士生《基础笔译》、《翻译学通论》、《涉海法律英语翻译》、《学术研究方法与论文写作》,博士生《沙博理翻译艺术研究》、《学科经典阅读与研讨》。

为微信发文发表,此处省略了摘要、关键词、注释、作者整理的许地山译作表格和参考文献,引用请以纸质文献为准。