一般认为,至迟在十六世纪中叶,《三国演义》即已由中国传入朝鲜[1]。《朝鲜王朝实录》中,宣祖二年(1569)朝鲜文臣奇大升在与宣祖对话时,明确提到了《三国演义》已印出并流行,即为明证。《朝鲜王朝实录》《三国演义》传入朝鲜后,产生了广泛而深远的

一般认为,至迟在十六世纪中叶,《三国演义》即已由中国传入朝鲜[1]。《朝鲜王朝实录》中,宣祖二年(1569)朝鲜文臣奇大升在与宣祖对话时,明确提到了《三国演义》已印出并流行,即为明证。

《朝鲜王朝实录》

《三国演义》传入朝鲜后,产生了广泛而深远的影响。比如,民间艺术方面,《三国演义》对十八世纪兴起于全罗南道的说唱艺术盘索里,即有深刻影响,并产生了《赤壁歌》这样的作品,对此学界已有深入研究[2]。

不过,从有文献可征之《三国演义》传入期,到盘索里之兴,至少已一个半世纪,如此漫长时段,《三国演义》之民间艺术传播,当不至全为空白,本文即拟在十七世纪前后朝鲜王朝官方史料和文人文集中相关材料基础上,对此做一检讨。

一

在朝鲜王朝官修史料《承政院日记》中,有三条记录,清晰地显示,在十七世纪下半叶,有人曾以某种形式,公开表演《三国演义》。

现将三条材料胪列如下,且为便于后文指称,编号为【三国-1】【三国-2】【三国-3】——

【三国-1】显宗三年(1663),十二月六日 (乙巳)

权坽,以迎接都监言启曰,上、副使会于一房,招入乐工、舞童,或歌或舞。且令市人金善立,诵读《三国志》而听之,大烛二双,亦为觅入,以为消夜之地云矣,敢启。传曰,知道。[3]

【三国-2】显宗十三年(1672),一月八日 (乙卯)

又启曰,勅使及大通官等分付,善解《三国志》者,金永泽、柳承汉二人招入云,故分付入送之意,敢启。传曰,知道。[4]

《承政院日记》

【三国-3】肃宗二年(1676),三月二十一日 (癸卯)

又以迎接都监言启曰,即者大通官李一善,《三国志》善读人刘承元招入云,依其言分付入送之意,敢启。传曰,知道。[5]

上述三条材料所述事件,均发生于十七世纪下半叶,对应于中国的康熙年间,且均与清使入朝有关。背景分别是:

朝鲜显宗三年十二月(1663年1月)清使以上慈和皇太后尊号,入朝颁敕;朝鲜显宗十三年(1672)正月,清康熙帝以天下大定,遣使至朝颁诏;朝鲜肃宗二年(1676)三月,清康熙帝以上太皇太后、皇太后尊号,遣使入朝颁诏。

在这三次清使入朝过程中,按照《承政院日记》中上述记载,均发生了类似事件,即清使或译官向朝鲜方面负责接待的迎接都监厅提出要求,点名要求招入某某人,表演“《三国志》”。熟悉朝鲜王朝相关文献研究者均知,当时各种文献里大量提及的《三国志》,多指《三国演义》,而非陈寿所撰史著《三国志》。

上引几条所述作为宴客表演材料的“《三国志》”,揆诸情理,亦当为其时已于朝鲜流行开来的《三国演义》。接下来的问题是,出现在这几条记录里有名有姓的几名表演者,他们到底是什么人?具体又是如何为清使团表演的?这些问题,需沉入当时之历史环境,结合大量背景资料来推求。

《东北亚说唱艺术散论》,姜昆、董耀鹏主编,中国文联出版社2018年版。

先看与几名表演者相关的直接材料。经查核,【三国-2】中金永泽、柳承汉,【三国-3】中刘承元,《承政院日记》中相关记录均只有上已征引之条[6],故无法展开考察,但幸运的是,【三国-1】中的金善立,却可查得多条记录,兹胪列如下:

【金-1】孝宗三年(1652),六月十一日(辛亥)

又启曰,即刻大通官李旕石,使差备译官传言,市民金善立,从前相切,切愿一见,其人善歌,与勅使欲破无聊云。依其言招入之意,敢启。传曰,知道。[7]

【金-2】孝宗四年(1653),十月十二日(甲辰)

又启曰,昨日三勅使,请入琵琶等乐器,故即已启达入给。今日上使,又入舞童及嵇琴笛工,且招善歌者市民金善立,移时听歌,宴罢。又招呈才人二十余名,三勅与大通官以下,登馆中南楼上,良久观戏而罢矣,敢启。传曰, 知道。[8]

【金-3】孝宗五年(1654),七月十六日(癸卯)

迎接都监启曰,即刻大通官等,在勅使前传言曰,前日善歌人金善立,急急招入,则欲听其戏歌云,依前招入之意,敢启。传曰,知道。[9]

《朝鲜时代中国古典小说出版本与翻译本研究》,闵宽东、金明信著,学古房2013年版。

【金-4】孝宗九年(1658),三月十四日(辛亥)

李正英,以迎接都监言启曰,副使求见市人之歌者金善立,故依其言招入之意,敢启。传曰,知道。[10]

【金-5】【三国-1】显宗三年(1663),十二月六日 (乙巳)

权坽,以迎接都监言启曰,上、副使会于一房,招入乐工、舞童,或歌或舞。且令市人金善立,诵读《三国志》而听之,大烛二双,亦为觅入,以为消夜之地云矣,敢启。传曰,知道。

《承政院日记》

【金-6】显宗九年(1668),一月二十九日(戊辰)

尹飞卿,以都监郞厅,以请宴宰臣意启曰,臣梦鳞、寿兴、庆亿,来诣馆所,使差备译官措辞请宴,则勅使以为,屡度请宴,诚为感激,而俺等路困, 尙未解三行缺琴琵琶者,善歌者各一人,与金善立等,使之招入云,依其言,分付入送之意,敢启。传曰,知道。[11]

【金-7】显宗十一年(1670),七月十三日(丁卯)

又启曰,即者提督,言于译官,善歌者金善立及善琴者金承民,使之招入。故依其言入送之意,敢启。传曰,知道。[12]

《承政院日记》

【金-8】显宗十一年(1670),七月十五日(己巳)

又启曰,即者提督,招入金善立及歌童,使之唱歌以听云矣,敢启。传曰,知道。[13]

另外,还有一条,其实也是关于金善立的:

【金-补】孝宗九年(1658),三月四日(辛丑)

接待所启曰,即者差官,使差备译官来言,要见乐工承民,市民善歌者金先立,故依其言招给之意,敢启。传曰,知道。[14]

此记录中之“金先立”,当即“金善立”。先、善二字,在现代韩文中同音,均读作,在朝鲜王朝时代,据十六世纪朝鲜大儒李珥(1536-1584)《小学抄略谚解》可知,两字亦同音,读如[15]。

因此,《承政院日记》十七世纪诸多记录里,经常可以看到某人名善、先二字混用,如清朝使团大通官李梦善、李一善,在很多记录里又写作李梦先、李一先,大通官李旕石族人义州官奴春善,有时亦记作春先。

《韩国所见中国古代小说史料》

且就在此条清使要见“市民善歌者金先立”十天之后,又有清使“求见市人之歌者金善立”之记录(见【金-4】)。另外,此材料中与“市民善歌者金先立”一同被召见之“乐工承民”,与前列【金-7】中与“善歌者金善立”一同招入的“善琴者金承民”,亦当为同一人。因此可以认定,孝宗九年此条“市民善歌者金先立”之记录,实即关于金善立之记录,可一并加以考察。

《承政院日记》中的这些记录,提供了十分丰富的信息。如金善立被征召为清使表演,相关记录年代有1652、1653、1654、1658、1663、1668、1670,前后跨十九年之久。另外,九条记录中有七条,金善立系以善歌者面目出现。

再有,有三条称其为“市民”,两条称其为“市人”。这些,为推求以金善立为代表的这些《三国演义》表演者的身份,提供了重要线索。

二

这里不妨先从为金善立直接打了身份标签的“市民”“市人”二词入手。

“市民”“市人”二词,在朝鲜王朝官方史料及各种文人文集等公私文献里,极为常见,出现的背景,与朝鲜王朝都城的坊市制度有关。

大体说来,即其时朝鲜王朝都城分东西南北中五部,五部下设坊,合计49坊,居住于其间之百姓,称为坊民,此外另辟有商肆集中之市廛,居住于其间者,称为市民、市人。

《朝鲜王朝实录》

因此,在《朝鲜王朝实录》或《承政院日记》里,不时可见坊民与市民或市人并举或对举。如《承政院日记》仁祖四年(1626)三月十一日载:

重大棺板移运之事,虽不可悬断,而五百名,似为过多,且以坊民、市人担曳云……[16]

又如《承政院日记》显宗即位年(1659)八月二十一日载:

担持与引车,为役不同,自有应役之军,而我国凡事,不计易难便否,而每循前例,故其时调用市民,而市民之数不足,又调发坊民百余名,合力担持……[17]

又因居住于市廛者,主要是商人,因此,在《朝鲜王朝实录》《承政院日记》这类官方史料里,“市民”、“市人”不与“坊民”对举,单独出现时,往往就是指商人。如《承政院日记》肃宗三年(1677)四月十七日载:

诸宫家各衙门,各廛市人物货,先上取用后,久不给价,致令市民呼冤者,为近来弊习……[18]

《朝鲜所刊中国珍本小说丛刊》

此外,据《承政院日记》孝宗七年(1656)十月二十七日:

春川府使郑韺, 为人弛缓, 政委下吏, 出役不均, 民不堪命, 加以娶得市人之女为妾, 使其妾族, 多行防纳, 贻弊之事, 不一而足……[19]

则有些市人,或具有相当之经济实力和势力。

那么,前列诸条所谓“市民金善立”“市人金善立”,又该如何诠解呢?可以确定的是,金善立并非居住于京城五部坊中的坊民,而是居于市廛之市民,但,更具体的职业是什么?商人?金善立是作为有歌唱特长的商人来为清使表演?还是其它从业者?要进一步回答这个问题,还需结合更多背景资料来研讨。

上列诸条关于金善立之的记录,除有多条称其为市民、市人外,更有多条言及其“善歌”。【金-1】中即道“其人善歌,与勅使欲破无聊云”,也就是说,金氏系因善歌,而被举荐,并应召来为清使表演。那么这一点又能说明什么?

检核《承政院日记》可知,金善立并非因善歌而被举荐之第一人,也非唯一者。《承政院日记》中有多条征召善歌者接待清史之记录,且全部集中在十七世纪,除上节所列以金善立为善歌者七条之外,尚有以下诸条:

《朝鲜所刊中国珍本小说丛刊》

【善歌-1】仁祖二十七年(1649),一月二十一日(庚辰)

又启曰,副勅使,使差备译官传言,伽倻琴、琵琶、行琴各一,舞台一双, 善歌者二人,即刻入送云,分付掌乐院,依此施行之意,敢启。传曰,知道。[20]

【善歌-2】孝宗五年(1654),七月二十一日(戊申)

迎接都监启曰,上勅使,使差备译官传言曰,玄琴、伽倻琴、琵琶各一,舞童三双,善歌人三四人,即刻择入云。依其言入给之意,敢启。传曰,知道。[21]

【善歌-3】孝宗七年(1656),四月二十七日(乙亥)

又启曰,东副使,使差备译官送言曰,善歌者、善琵琶者,使之招入馆中云,分付于该院之意,敢启。传曰, 知道。[22]

【善歌-4】孝宗七年(1656),四月二十七日(乙亥)

又启曰,即者韩使言,病中无聊,欲听歌笛,歌者二人,吹笛、吹箫各一人,使之招入,故分付该院之意,敢启。传曰,知道。[23]

《三国演义在东方》

【善歌-5】孝宗八年(1658),三月二十八日(辛未)

又启曰, 即者, 西正使, 使差备译官传言曰, 善琴善歌者, 速为招入云, 故依其言入送之意, 敢启。传曰, 知道。[24]

【善歌-6】【金-6】显宗九年(1668),一月二十九日(戊辰)

尹飞卿,以都监郞厅,以请宴宰臣意启曰,臣梦鳞、寿兴、庆亿,来诣馆所,使差备译官措辞请宴,则勅使以为,屡度请宴,诚为感激,而俺等路困, 尚未解三行缺琴琵琶者,善歌者各一人,与金善立等,使之招入云,依其言,分付入送之意,敢启。传曰,知道。

【善歌-7】显宗十三年(1672),一月五日(壬子)

又启曰,大通官李梦先,觅入善为弹琴、琵琶、伽倻琴者及唱歌者, 故分付入送之意, 敢启。传曰, 知道。[25]

《朝鲜后期明清小说翻译本研究》,金瑛著,学古房2013年版。

【善歌-8】显宗十三年(1672),一月六日(癸丑)

迎接都监启曰, 大通官李梦先, 觅入善唱长歌者二人, 故依其言入送之意, 敢启。传曰, 知道。[26]

【善歌-9】显宗十三年(1672),一月六日(癸丑)

又启曰, 大通官等, 欲见善歌者姜贵善, 使之招来, 故分付入送之意, 敢启。传曰, 知道。[27]

【善歌-10】显宗十三年(1672),一月七日(甲寅)

又以迎接都监意启曰, 大通官李梦先, 欲见善歌者吴顺白, 使之招入, 故分付入送之意, 敢启。传曰, 知道。[28]

【善歌-11】显宗十三年(1672), 一月七日(甲寅)

又以迎接都监意启曰, 大通官李梦先, 又令招入善歌者徐守一、吕一立二人, 故依其言入送之意, 敢启。传曰, 知道。[29]

韩文版李文烈评释《三国演义》

【善歌-12】肃宗八年(1682),二月二十三日(辛丑)

又以迎接都监言启曰, 即者大通官, 以勅使意送言, 招入吹笛、弹琴、弹琵琶、唱长歌者云。依其言招入之意, 敢启。传曰, 知道。[30]

从上列十二条记录,可注意到以下几点:

其一,征召善歌者接待清史之记录,时间跨度久,从1649到1682,跨三十余年。

其二,据【善歌-1】,在【金-1】所载金善立于1652年经大通官李旕石举荐,以善歌者的身份首次应召为清使表演之前,在1649年,已经有清使要求送入善歌者表演。【善歌-1】记载的这件事发生在该年旧历一月二十一日,而据《承政院日记》其后一月二十三、二十七、三十日的几条记录可知,其时清使团大通官并非【金-1】中李旕石,而是韩巨源。

《燕行录全编》

这也就是说,1652年,清使团大通官李旕石举荐善歌者金善立,并非其个人一时独出心裁,此前已有征召善歌者来娱宾之先例,且当时把控清使团与朝鲜方面交涉局面者,亦并非李,而是另有其人。

其三,又据【善歌-1】,清使要求送入善歌者,应付此项要求,一度由朝鲜方面掌管宫廷音乐歌舞之官厅掌乐院负责。【善歌-3】【善歌-4】记录中的“分付于该院”,亦当为掌乐院。

其四,在金善立以善歌者被招入表演的1652至1670年间,也有其他善歌者被招入过,如【善歌-6】(亦即【金-6】)记录所示,“善歌者”与“金善立”并列而书。

其五,据【善歌-9】【善歌-10】【善歌-11】,其时以善歌而知名者亦并非金善立一人,显宗十三年(1672)一月六日到七日,大通官李梦先即先后招入多名有名有姓之善歌者,如姜贵善、吴顺白、徐守一,吕一六。

综合这几点,再结合前列金善立相关诸条,可大致得出如下结论:征善歌者来表演,在十七世纪朝鲜王朝接待清使的活动中,一度成为惯例。善歌者可由掌乐院提供,也可由清使团大通官点名要人,点名要的,应该是朝鲜掌乐院掌握之外的人物。

正是在这种背景下,“市民金善立”因“其人善歌”而被征召。善歌需专门训练,如掌乐院所属音乐人,按朝鲜王朝相关制度,均有朝廷俸禄供养,这些人可说是官府体制内的职业艺人。【善歌-6】中“琴琵琶者,善歌者各一人,与金善立等,使之招入云”,此处与金善立并列而不具名之“善歌者”,或即为掌乐院所属。

《三国演义》韩文译本,黑龙江朝鲜民族出版社2009年版。

那么,被清使团大通官点名召见者,如“市民善歌者金善立”,以及上列诸条记录中的姜贵善、吴顺白、徐守一、吕一六等,这些善歌者又会是什么人?

从情理来看,技艺能与掌乐院所属官府体制内职业艺人相媲美之善歌者,或系官府体制外市井间职业艺人。朝鲜文人赵秀三(1762-1845)《秋斋集》中曾描绘过此类艺人:

孙姓瞽师,不闲卜术而善歌曲。所谓东国羽调界面长短高低廿四声,无不淹博贯通。日坐街头,大讴细唱,方其得意处,听者如堵,投钱如雨。手抆而计,为百文即起去,曰此足为一醉资[31]。

金善立等或即属此类市井职业艺人。揆诸情理,只有以善歌技艺谋生,才能持续磨练技艺,且因持续演出,获具相当知名度。

实际上,从《承政院日记》的记载来看,当时朝鲜王朝官方征召来为清使表演的具有某种特殊技能的“市民”,并不仅限于善歌者。如:

【市民·角抵-1】显宗三年(1662),十二月六日(乙巳)

洪处厚, 以迎接都监言启曰, 上、副使欲观角抵之戏, 壮健之人缺名抄入云,依前例, 以市民抄择入送之意, 敢启。传曰, 知道。[32]

《中国古典小说在韩国的研究》

【市民·角抵-2】显宗四年(1663),十一月十一日(乙亥)

又启曰, 启提督以勅使意, 令差备译官送言曰, 今日欲观角抵戏, 市民、馆人及都监军士中壮健者, 分三边, 优数抄入云, 依前例, 抄择入送事, 分付之意, 敢启。传曰, 知道。[33]

此类记载亦有助于理解,金善立这类市民之善歌者,何以能登堂为清使表演。

另外,【金-1】所叙金善立出场经过,亦透露一定信息。“即刻大通官李旕石,使差备译官传言,市民金善立,从前相切,切愿一见,其人善歌,与勅使欲破无聊云”,从这句话来看,金善立首次被召见,除“其人善歌”这一技能因素外,还有一点,即大通官李旕石与其“从前相切”,因此“切愿一见”。

“相切”即“相交”“交好”,《承政院日记》中有多条此种语义用例,如“臣与府使李时白,自少相切,知其为善人”“臣与其父相切,素知其有行义”“人之始为科举也,见科目,指点而称之曰,此则某人之子弟, 此则某人之相切者”等等[34],皆是。

《中国古典小说和戏曲研究资料总集》,闵宽东、郑宣景、刘承炫著,学古房2011年版。

那么,这个与金善立“相切”的大通官李旕石,又是什么人?综合《承政院日记》中相关记录可知,李某其时为清使团大通官,在朝鲜原社会身份则为贱民。所谓大通官,《承政院日记》有时亦写作清译,实即满语翻译。这类人在清朝中国与朝鲜两国交涉过程中往往扮演举足轻重之角色,因此,《承政院日记》里留下了大量相关记录。

综合这些记录来看,当时投靠清廷一方的这些朝鲜人,几乎都是朝鲜底层最被歧视的贱民。此辈原多在朝鲜与女真接壤处生活,如李旕石,据《承政院日记》“渠之独子大男,方在铁山府,守护坟墓”一语[35],可知其本人亦当为铁山府人,铁山府位于今朝鲜民主主义人民共和国平安北道西部沿海铁山半岛,下海不远就是鸭绿江入海口处,离当时女真人的活动范围极近。

这类人或因此地利,再加各种机缘,掌握了满语,投靠后金及后改称之清朝后,为清廷卖命不遗余力,又因挟清廷之威,随清使入朝后,作威作福,予取予求,无所不至。

由于这些人极为活跃且为两国交际之重要中介,《承政院日记》中记录极多,如李旕石,从仁祖十七年(1639)到孝宗三年(1652),相关记录即多达八十余条。从其中一些记录,可明确觇知此人原朝鲜贱民身份。如仁祖二十一年(1643)九月五日:

备边司启曰, 淸译李旕石, ……以其子大男, 方在铁山, 名付各司奴婢之案, 愿蒙上德, 得以免贱……[36]

《三国演义》韩文漫画版

从这条记录来看,李旕石之子不但是贱民,而且是贱民中地位最低的奴婢,则李某本人亦为底层贱民,不问可知。

而其时朝鲜社会良贱分野,地位悬殊,贱民极端被歧视排斥,因此,《承政院日记》中可见,先后有多名清使团大通官,向朝鲜方面提请,免除其某家人或族人之贱民身份。考虑到当时这种身份制度文化背景,则曾与底层贱民李旕石“相切”之“市民金善立”,亦绝不可能是有财有势者,而更可能是同属贱民阶层的市井艺人。

不过金善立能多次应召为清使表演,却并非全因李旕石之力。就在1652年金善立经李旕石推介首次应召献艺后,次年起,清使团大通官即换为他人,据《承政院日记》相关记录,记录有金善立应召献艺的1653、1654、1658、1663、1668年,当时随清使而来的大通官,均为李梦善[37]。

到1670年,《承政院日记》中金善立最后一次为清使演出时,清使团大通官则又换成了金德之、金巨军二人[38]。不但大通官换人,清使也一直在换。1652年观看金善立献艺之清使,据《清实录·顺治朝实录》,系刑部侍郎伊尔都齐、学士蒋赫德[39]。

1653年金善立再次被征召献艺时,其时清使则为礼部尚书觉罗郎球等人[40]。1654年,观赏金善立技艺之清使,则为刑部尚书巴哈纳[41]。

《中国古代小说在韩国研究之综考》

这也就可以说明,金善立连续多年为清使献艺,并非某大通官一人之力,亦非某清使之特别偏好使然,更合理的解释,就是金本身必有过人技艺,方能跨十九年而多次被征召。而如此技艺,若非以善歌技艺谋生之职业艺人,恐亦难具备。

因此,从大量的背景资料来分析,结论都指向一点,即曾为清使“诵读《三国志》”的金善立,应属当时某类以歌唱见长的职业艺人。那么,接下来的问题是,善歌者金善立,又是如何为清使“诵读《三国志》”的?

三

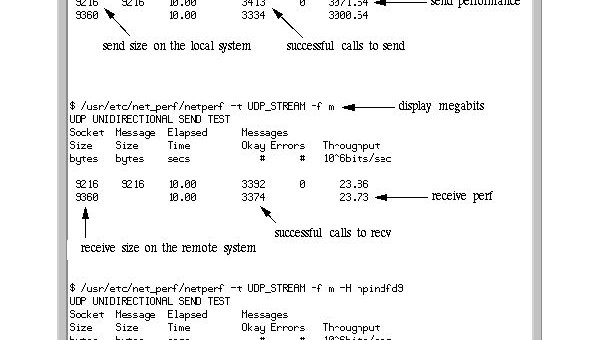

金善立等人究竟如何为清使表演《三国演义》,【三国-1】【三国-2】【三国-3】中相关叙述十分简略。关于金善立的表演,只有“令市人金善立,诵读《三国志》而听之”一语。其几名后继者,金永泽、柳承汉、刘承元,也只是记录了他们先后以“善解《三国志》者”“《三国志》善读人”被点名召见,并未叙及表演经过。因此,不妨先从“诵读”“善解”“善读”三语词入手。

先析“善解”。据《承政院日记》中该语词用例,可知多与某种专门技能有关。如“别定善解汉语译官一员,急速下送海上”“许远,能得多贸书册,善解历法,合有论赏矣”“日昨闻客使所带来人,有善解医术者,人多往问”“内医院针医蔡光夏,方以本职,分差待令都监,而素称善解脉法”“庆基殿参奉李延德,敬陵参奉申淑,善解堪舆,人多称之”等等[42],句中“善解”,均指擅长某种专门技能。因此,所谓“善解《三国志》者”,或亦关乎此义,但究竟如何去“解”,仍不得而知。

《三国演义》韩文版

再看“诵读”和“善读”。二语词可以提炼出共同语素“读”,其义似亦不难解,即照本宣读。但如此诠解,固然简便,却又引出新的问题,即金氏明明为善歌者,为何舍善歌长技而去照本宣读?再则,若艺人只是用朝鲜语照本读给清使听,对完全不通朝鲜语的清使来说,又如何能生发出观赏兴味?

因此,考虑到绝大多数记录中的金善立,均以善歌者面目出现,且【金-3】条还有“欲听其戏歌”一语,则金善立之所谓“诵读《三国志》”,或为带有某种表演色彩的说唱艺术。

又据【金-补】【金-7】,孝宗九年(1658)和显宗十一年(1670)跨十二年之久的两条记录里,善琴者金承民两度与金善立一并征召,则其或为金善立之搭档琴师,亦未可知。

实际上,十七世纪前后朝鲜王朝的汉文文献里,“诵”“读”一类的词,其含义伸缩性非常大。如金万重(1637-1692)《西浦漫笔》中常被研究者征引之一句:

今所谓《三国志衍义》者,出于元人罗贯中。壬辰后盛行于我东,妇孺皆能诵说。

《韩国诗话全编校注》

此处“妇孺皆能诵说”,究竟该作何解?韩国学者、《西浦漫笔》研究专家沈庆昊教授,在用现代韩文注译此书时,将“诵说”译为 ,即“背诵讲说”[43]。

若仅就字面直译,并无不妥,但问题也随之而来,即当时的朝鲜妇孺,又如何能背诵《三国演义》?若说背诵的是中国传来或朝鲜翻刻的汉文原文小说,则不啻天方夜谭。

即使是谚译本即朝鲜语译本,韩国学者刘承炫等也认为,在当时为不可能之事,理由是其时《三国演义》纵有谚译本,抄本亦远未普及到寻常妇孺亦可得之地步,这类译本的大量传播,是十九世纪后期坊刻本出现以后的事情,因此金万重所谓“妇孺皆能诵说”一语,带有夸张成分,当时的三国故事,主要应是通过口耳相传的形式传播的[44]。

当然,认为金万重语带夸张,前提是将“诵”解为“背诵”,但此处“诵说”一语若只是泛指生动描述,则去事实当不远。

再如金昌业《老稼斋燕行日记》1713年正月十二日所记:

晴。日气似寒,而冻地皆融释。留北京。……夜月明,出坐前阶,诸裨皆会。使军牢二万诵《三国志演义》,能诵博望烧屯一段。[45]

《燕行录选集》

此处所谓军牢二万“诵《三国志演义》”,系于月下院中,自然不是对本诵读,那么,又是如何“诵”的?背诵书中片段?似也难如此遽断。

又如,赵秀三(1762~1849)《秋斋集》卷七关于“传奇叟”的一段描述:

传奇叟,叟居东门外,口诵谚课稗说,如淑香、苏大成、沈清、薛仁贵等传奇也。月初一日坐第一桥下,二日坐第二桥下,三日坐梨岘,四日坐校洞口,五日坐大寺洞口,六日坐钟楼前。溯上既,自七日沿而下,下而上,上而又下, 终其月也。改月亦如之。而以善读故傍观匝围,夫至最吃紧甚可听之句节,忽默而无声,人欲听其下回,争以钱投之,曰此乃邀钱法云。[46]

这段文字里不但出现了“口诵”,还出现了“善读”,而从出现语境来看,这两个语词均非泛指一般意义上的背诵或朗读,而是均带有表演色彩。[47]

综合上面几条材料来看,所谓“诵”“读”固有背诵、朗读(以及阅读)之义,但在当时朝鲜王朝的一些文献中,在某些语境下,指涉对象可能更加宽泛。

《中国文学在朝鲜》

因此回看《承政院日记》中三条记录,“诵”“读”等或亦属含混泛指。再考虑到金善立本属善歌者,按常理,无舍善歌之长技而去照本宣读之理,则所谓“诵读《三国志》”,亦很有可能是指以某种说唱类方式去表演。

只是这种方式由大通官用朝鲜语向朝鲜官方表述出来,再由朝鲜官员用汉字记录时,没有现成汉字可以对应,在追求简洁的汉文言里,被含混记作“诵读”“善读”“善解”[48]。

另外,考察十七世纪前后朝鲜王朝这些关于《三国演义》的“诵读”记载时,还需充分考虑两个历史因素,即其时图书之不易得,和民众极高的文盲率。

彼时图书之不易得,相关记载甚多。姑举一例,朝鲜文臣赵泰亿《谚书<西周演义>跋》:

我慈闱既谚写《西周演义》十数编,而其书阙一筴,秩未克完。慈闱常嫌之久,而得一全本于好古家,续书补亡,完了其秩。未几有闾巷女,从慈闱乞窥其书。慈闱即举其秩而许之。俄而女又踵门而谢曰,借书谨还,但于途道上逸一筴,求之不得,死罪死罪。慈闱姑容之,问其所逸,即向者续书而补亡者也。秩之完了者,今复不完,慈闱意甚惜之。

越二年冬,余絜妇侨居南山下。妇适病且无聊,求书于同舍族妇所。族妇乃副以一卷子,妇视之,即前所逸慈闱手书者也。要余视之,余视果然。于是妇乃就其族妇,细讯其卷子所逌来。其族妇云,吾得之于吾族人某,吾族人买之于其里人某,其里人于途道上拾得之云。妇乃以前者见逸状,具告之,且请还之。其族妇亦异而还之。向之不完之秩,又将自此而再完矣。不亦奇欤![49]

《韩国文集丛刊》

赵泰亿生于1675年,据其文集中《告先墓文·登第后荣扫时》一文可知,其1702年乙科及第时,其母已过世五年[50],则上引跋文所叙其母生前事,当发生于十七世纪末,略晚于金善立等人为清使表演《三国演义》时。

按,赵泰亿出生于累世官宦之家,祖父赵启远曾任正二品刑曹判书,父亲赵嘉锡曾任正三品礼曹参议、户曹参议,赵泰亿本人亦进士及第最后官至正一品右议政,上引跋文之主角,赵泰亿之母,亦为朝鲜文臣兼书法家尹以明之女。

就是这样一个累世书香上层官宦之家,从跋文中可见,想拥有一套谚译本中国小说,竟如此历尽周折,乃至特为撰文以纪。如此时代,金善立这些底层市井艺人,人皆拥有数十册规模之《三国演义》谚写本并时时研读背诵,可能性有多大?更何况,以当时朝鲜社会之高文盲率,金善立这些底层艺人即使能接触到图书,也未必能读解。

朝鲜王朝虽号称“小中华”,诗书文化发达,但文化教育,主要是两班阶级的特权,平民能受教育者极少,据相关研究,即使到了二十世纪初日据时代,文盲率也高达90%以上[51]。

《韩国所藏中国通俗小说版本目录》

如此历史环境,金善立等人通过拥有并阅读图书来获得“诵读”“善读”“善解”表演能力的可能性,可以说几乎为零,更合理的解释,就是这些人是通过艺人系统内部的口头传承,习得相应的表演能力。为清使表演,也不会是持本宣读,而应是全凭口传习得来生动表演。

而据《承政院日记》前列三条记录,1663、1672、1676跨十几年先后有三批四名艺人被征召表演《三国演义》,亦可说明《三国演义》在某类说唱艺术中,已初步定型,至少应已有比较成熟的片段。

细味三条记录之具体表述,“令市人金善立诵读《三国志》而听之”,“分付善解《三国志》者金永泽、柳承汉二人招入云”“《三国志》善读人刘承元招入云”,清使方面或先知某某有此表演三国之长技而令其献艺,或先知有擅长表演三国之某某而点名征召,则当时应已出现一些以表演《三国演义》而知名的艺人。

循此,金昌业《老稼斋燕行日记》1713年正月十二日所记“使军牢二万诵《三国志演义》,能诵博望烧屯一段”,或系此类口传说唱艺术传播背景下产物。军牢二万并非职业艺人,只会模仿表演一个片段(“能诵博望烧屯一段”),也是情理中事。

同样,金万重《西浦漫笔》中《三国演义》“壬辰后盛行于我东,妇孺皆能诵说”一语,或亦传达出与此相关之丰富信息。《西浦漫笔》一般认为作于1687到1689年,即金万重流放时期,恰亦与金善立等人为清使表演《三国演义》大体同时而稍后。

《燕行录研究丛书》

金氏所谓“壬辰后盛行于我东”,朝鲜壬辰卫国战争结束于1598年,则所谓“壬辰后”,也差不多就是进入十七世纪后的事了。十七世纪初开始盛行,到金氏(1637-1692)生活的时代,已可见“妇孺皆能诵说”的情形。

盛行的途径,大概既有像一些韩国学者推测的那样通过口耳相传,包括阅读汉文后再用朝鲜语转述[52],也包括谚译本即朝鲜语译本的出现与传播。关于后者,十七世纪朝鲜文臣李夏镇(1628-1682)“淑人骊州李氏行状”有如下记述:

(淑人)尝笃信小学谚解。每日诵训辞,申戒子孙曰:吾于小学之书,才一开卷,便觉此心庄敬,彼不忠不孝者,独何人哉!又阅《三国志》,曰此固不可尽信,而其忠臣之死国、智士之谋敌为可观耳。因斥言吴魏僭窃之罪,此又不侍前人之论,而自有实见得也。其余谚译不经之书,诸妇人之所共乐观,而不曾披见。[53]

上引文中淑人李氏所阅“《三国志》”,结合上下文,尤其是与下文“其余谚译不经之书”对举来看,则此处所云《三国志》当指谚译之《三国演义》。

又据此行状,淑人李氏生于乙巳1605年[54],卒于甲辰1664年,那么,据此可以推断,在十七世纪中叶,已有《三国演义》谚译本流传。这类谚译本如前所述,寻常人家固然极不易得,但谚译本的出现及传播,无疑也会有力地推动《三国演义》在朝鲜社会的流行。

《国内所藏稀贵本中国文言小说绍介和研究》,闵宽东、刘僖俊、朴桂花著,学古房2014年版。

这种流行,先发生于朝鲜社会上层分子间,而后渐下沉到民间,终促成《三国演义》进入某类口传说唱艺术。因此金万重所谓“壬辰后盛行我东”,所谓盛行,或许就包括以某些民间口传艺术形式传播,而所谓“妇孺皆能诵说”,其中也可能就有这些口传艺术传播影响的结果。

最后,几名朝鲜艺人得以为清使表演《三国演义》,一方面,是《三国演义》在朝鲜一方盛行开来渐深入民间的结果,另一方面,也与清朝一方一些历史文化因素变动不无关联。

首先,清使出使朝鲜,与明使出使朝鲜有很大不同。明朝派往朝鲜的使臣,几乎都是汉族士大夫,他们入朝后与朝鲜官方主要的文化交流活动,就是与亦娴于汉诗创作的朝鲜文人诗文酬唱。

因此,如果是明使出使朝鲜,依两国文官群体轻视小说之正统文化观念,很难发生“令市人金善立诵读《三国志》而听之”这一幕。而清使出使朝鲜,则完全是另一副情形。尤其是十七世纪下半叶,朝鲜尚弥散着浓厚的思明情绪,清廷对汉族士大夫也不信任,出于深刻的猜忌心理,派往朝鲜的敕使,一般不用汉族官员。

据《清朝通志》:“朝鲜封使以内大臣礼部满侍郎、内阁满学士、侍卫充”[55]这说的是派往朝鲜的封使情形,负有其它政治任务的敕使,情形也类似。

如前述顺治十年(1653)派往朝鲜的使臣礼部尚书觉罗郎球、顺治十一年(1654)派往朝鲜的刑部尚书巴哈纳,皆为满族亲贵。顺治九年(1652)五月派往朝鲜的使臣系刑部侍郎伊尔都齐、学士蒋赫德虽非满人,但前者系察哈尔蒙古人,隶蒙古正黄旗,后者虽是汉人,却早在1629年归附皇太极,隶汉军镶白旗,也非传统意义上的汉族士大夫。

《中国通俗小说的流入和受容》,闵宽东、郑荣豪、陈文新、张守连著,学古房2014年版。

也因此,明清易代,派往朝鲜使臣发生的这种变化,无形中为《三国演义》以口传艺术的形式出现在两国正式的文化交流舞台,扫清了观念障碍。

其次,十七世纪中叶,就在《三国演义》在朝鲜盛行开来之际,在中国清朝,《三国演义》也因得到皇权加持,在满族亲贵间开始强有力地传播。后金及清朝肇基者努尔哈赤、皇太极父子耽读《三国演义》,有多种文献可征,乃至有史家持论:“清太宗当初之立国,与其所以得中国……其最大原因,莫如得力于《三国演义》一书。”[56]

至顺治朝,经摄政王多尔衮谕令,由祁充格等主持,在顺治七年(1650),完成了《三国演义》满文译本的翻译,十年后,即顺治十七年(1660),顺治帝下旨,“颁赐诸王以下甲喇章京等官以上翻译《三国志》”[57]。

《大清世祖章皇帝实录》

巧合的是,就在三年之后,1663年,清使入朝,即发生“令市人金善立诵读《三国志》而听之”这一幕。

金善立等朝鲜艺人为清使表演,因其卓越之歌唱能力,且辅之一定戏剧动作,清使即使语言不通,若恰好也是《三国演义》喜好者,这时只需大通官解说,此处所唱乃《三国演义》中某某故事,则未始不能生发出兴味。或也因此,朝鲜相关艺人,能跨十余年数度为清使表演《三国演义》。

这样一来,《三国演义》这部汉文经典,因缘聚合,在无数历史合力共同作用下,在十七世纪中叶,在朝鲜王朝和清朝这两个非汉民族政权的文化交际中,竟无形中扮演了某种特殊角色,在其传播史上,亦值得特书一笔。

注释:

基金项目:对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金资助 项目编号20YB04

[1] 本文中的“朝鲜”一词均指朝鲜王朝。

[2] 参见陈岗龙、张玉安主编:《三国演义在东方》,中卷,第一章第三节,北京:北京大学出版社,2016年,第125~135页。

[3] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙元年壬寅十二月初六日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第177册,62b页。正文引文时为便于考察,将《日记》中的明清年号更为朝鲜君主在位年,文中标点亦为笔者所加,下同。

[4] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙十一年壬子正月初八日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第226册,20a页。

[5] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙十五年丙辰三月二十一日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第252册,122b页。

[6] 《承政院日记》中关于柳承汉、刘承元这两个名字的记录均只有本文已征引之该条,关于“金永泽”一名的记录有多条,但绝大多数出现于本文征引该条记录的一百年乃至两百年之后,为隔代同名者无疑,此外仅有一条,记录于本文征引该条的同一年,在一桩禁军守直军官擅离职守的案件,出现了“金永泽”这一名字,但除此名字外,并无任何交代,疑为同世同名者。见朝鲜王朝《承政院日记》“康熙十一年壬子十一月二十一日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第231册,060b页。

[7] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治九年壬辰六月十一日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第124册,16b页。

[8] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治十年癸巳十一月十二日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第129册,92b页。

[9] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治十一年甲午七月十六日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第132册,33b页。

[10] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治十五年戊戌三月十四日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第149册,31a页。

[11] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙七年戊申正月二十九日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第206册,72a页。

[12] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙九年庚戌七月十三日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第220册,91b页。

[13] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙九年庚戌七月十五日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第220册,96b~97a页。

[14] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治十五年戊戌三月初四日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第149册,12a页。

[15] 《小学抄略谚解》,美国加州大学伯克利分校东亚图书馆有藏,并有网络照相版。其中“善”字的谚文注音,见https://archive.org/details/sohakchoryakonha008800/page/n2/mode/2up ,“先”字的谚文注音,见https://archive.org/details/sohakchoryakonha008800/page/n10/mode/2up。访问时间,2020年8月6日。

[16] 朝鲜王朝《承政院日记》“天启六年丙寅三月十一日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第12册,33a页。

[17] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治十六年己亥八月二十一日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第157册,71b页。

[18] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙十六年丁巳四月十七日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第259册,132b~133a页。

[19] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治十三年丙申十月二十七日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第142册,104b页。

[20] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治六年己丑正月二十一日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第104册,25a~25b页。

[21] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治十一年甲午七月二十一日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第132册,44b~45a页。

[22] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治十三年丙申四月二十七日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第139册,50b页。

[23] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治十三年丙申四月二十七日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第139册,50b页。

[24] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治十四年丁酉三月二十八日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第145册,55a页。

[25] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙十一年壬子正月初五日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第226册,13b页。

[26] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙十一年壬子正月初六日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第226册,15a页。

[27] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙十一年壬子正月初六日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第226册,16a页。

[28] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙十一年壬子正月初七日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第226册,17b页。

[29] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙十一年壬子正月初七日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第226册,17b页。

[30] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙二十一年壬戌二月二十三日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第288册,110a页。

[31] 【朝鲜王朝】赵秀三:《秋斋集》,“卷之七·诗·纪异”,《韩国文集丛刊》第271册,首尔:民族文化推进会,2001年,第492页。引文中标点为笔者所加。

[32] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙元年壬寅十二月初六日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第177册,64b页。

[33] 朝鲜王朝《承政院日记》“康熙二年癸卯十一月十一日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第181册,97a页。

[34] 引文分别见《承政院日记》天启五年(仁祖三年)九月二十五日、崇祯二年(仁祖七年)七月十三日、崇祯十年(仁祖十五年)二月十六日,韩国首尔大学奎章阁藏本,第9册36b页、第27册40a页、第56册32b页。

[35] 朝鲜王朝《承政院日记》“顺治二年乙酉三月初三日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第90册,101a页。

[36] 朝鲜王朝《承政院日记》“崇祯十六年癸未九月初五日”,韩国首尔大学奎章阁藏本,第82册,152b页。

[37] 《承政院日记》孝宗四年(1653)十一月十二日记录了金善立为清使表演,同日另一事件的记载里出现了“大通官李梦善”;孝宗五年(1654)七月十六日,“大通官等在勅使前传言曰, 前日善歌人金善立, 急急招入”,此后九月十三日、十五日、十七日记录中李梦善再次以大通官身份出现;孝宗九年(1658)三月四日和十四日,两次记录有金善立(金先立)为清使表演,此前一月九日则记录了“市民朴义吉称名人, 入往大通官李梦善家丁之房”;显宗三年(1662)十二月六日,记录清使“令市人金善立诵读《三国志》而听之”,同日其它事件记录言及“大通官李梦善”;显宗九年(1668)一月二十九日,记录金善立为清使表演,此日前后之一月二十八日、三十日其它记录均言及李梦善。分别见《承政院日记》韩国首尔大学奎章阁藏本,第129册91b页,第132册134a页、138b页、142a页,第148册22b页,第177册64a页,第206册66b页、79b页。

[38] 《承政院日记》显宗十一年(1670)七月十三、十五日,如前所述,先后两次记录金善立为清使表演,而在与此同时数日内,七月十三日另一条记录里提到“大通官金德之”,七月十四日某条言及“大通官金巨军”,七月十七日述及“两大通官所求鸟铳、长剑各三柄”,则其时随清使而来之大通官,即此二人。分别见《承政院日记》韩国首尔大学奎章阁藏本,第220册91b页、94a页、105a页。

[39] 《清实录·世祖章皇帝实录》:“顺治九年,壬辰,五月,辛未朔,遣刑部侍郎伊尔都齐、学士蒋赫德等,赍敕慰问朝鲜国王。” 见《清实录(第三册)》,北京:中华书局,1985年,第506页。

[40] 《清实录·世祖章皇帝实录》:“顺治十年,癸巳,九月,…… 戊午,以废后事,遣礼部尚书觉罗郎球,颁谕朝鲜国”。见《清实录(第三册)》,北京:中华书局,1985年,第616页。另,朝鲜王朝《承政院日记》孝宗五年(即顺治十一年)九月十三日:“李梦善又曰, 上年冬礼部尚书出来时,吾以通官随行,其时之事,历历可知。”见《承政院日记》韩国首尔大学奎章阁藏本,第132册134a页。

[41] 《清实录·世祖章皇帝实录》:“顺治十一年,甲午,……五月。庚寅朔。……壬子,朝鲜国王李淏奏称,原任议政李敬舆、李景奭、原任判书赵絅等,久著忠勤,请复加任用。上以其隐匿前罪,朦混奏请,遣尚书巴哈纳等,赍敕前往察问。” 见《清实录(第三册)》,北京:中华书局,1985年,第655页。又据《清史稿》卷238:“觉罗巴哈纳,……(顺治)九年,起授刑部尚书”见赵尔巽等撰:《清史稿》,北京:中华书局,1977年,第9494页。

[42] 引文分别见《承政院日记》康熙二十七年(肃宗十四年)七月三十日、康熙四十五年(肃宗三十二年)四月二十日、康熙四十八年(肃宗三十五年)六月十四日、康熙六十一年(景宗二年)十二月十九日、雍正九年(英祖七年)三月二十九日,韩国首尔大学奎章阁藏本,第330册104a页,第429册109a页,第449册24b页,第548册95a页,第719册223b页。

[43] :『』, 648, ,2010.

[44] 承炫 閔寬東: 「朝鮮 中國古典小說 」,『中國小說論叢』,2010年, 第 33 輯.

[45] 金昌业:《老稼斋燕行日记》,卷四,“癸巳正月十二日庚寅”。《燕行录选集》第4辑,首尔:景仁文化社,1976年,第85页,。

[46] 【朝鲜王朝】赵秀三:《秋斋集》,“卷之七·诗·纪异”,《韩国文集丛刊》第271册,首尔:民族文化推进会,2001年,第491页。引文中标点为笔者所加。

[47] 据韩国学者林荧泽分析,传奇叟表演时并非照本而读,而是纯口头表演。参见熒澤:『189世紀 「」 小說 發達』,『韓國學集』, 1974年, 第 二 輯.

另外,韩国学者李庆善在1976年出版的《三国志演义的比较文学研究》一书中,根据传奇叟这段文字推定,当时朝鲜京乡各地遍布着这类口诵传奇内容的专门的说话艺人,并且,就是通过他们对以演义小说为首的各类传奇的诵说,使《三国演义》流传到妇孺亦能暗诵的地步。后来金文京又重复了这一看法,在复述了赵秀三这段关于“传奇叟”的记录内容后,认为“赵秀三虽然没有提到《三国志》,可是民众最喜欢听的三国故事,恐怕应在艺人的剧目中。”李庆善、金文京的这一推测,所据材料比较晚出,《秋斋集》作者赵秀三为1768年生人,则其笔下这段关于“传奇叟”的文字产生时间最早也是十八世纪末,因此,与本文检讨十七世纪朝鲜王朝口传艺术中《三国演义》之传播,并无冲突。 两人相关推测分析,见[韩]李庆善:《三国志演义比较文学的研究》,首尔:一志社,1976年,第127页;[韩]金文京著,丘岭、吴芳玲译:《三国演义的世界》,北京:商务印书馆,2011年,第223、224页。

[48] 朝鲜语(韩语)中有汉字词“口演”,可用来泛指讲唱类各种表演艺术,但该语词不见于《朝鲜王朝实录》《承政院日记》,非常晚出,系朝鲜近世日本势力介入后受日语影响之产物。

[49] 【朝鲜王朝】赵泰亿:《谦斋集》,“卷四十二·跋·谚书西周演义跋”,《韩国文集丛刊》第190册,首尔:民族文化推进会,1997年,第203页。引文中标点为笔者所加。

[50] 【朝鲜王朝】赵泰亿:《谦斋集》,“卷四十·告文·告先墓文·登第后荣扫时”,《韩国文集丛刊》第190册,首尔:民族文化推进会,1997年,第183页。

[51] 1920年代初《东亚日报》估算朝鲜社会文盲率,达99%。参见「日帝時期 文盲率 推移」,『國史館叢』,1994年, 第 51 輯.

[52] 承炫 閔寬東: 「朝鮮 中國古典小說 」,『中國小說論叢』,2010年, 第 33 輯.

[53] 【朝鲜王朝】李夏镇:《六寓堂遗稿》,册四,“淑人骊州李氏行状”。《韩国文集丛刊》续编,第39辑,首尔:景仁文化社,2007年,第202页。

[54] 关于李氏的生年,“淑人骊州李氏行状”中记载的是“神宗皇帝三十年乙巳七月”。按,万历三十年(1602)并非乙巳年,而是壬寅年,乙巳年是万历三十三年(1605),因此“神宗皇帝三十年”和“乙巳”两者必有一误,核诸该行状后文,有“岁癸亥年十八”和“至甲辰秋……举扶而易新席遂终……得年仅六十岁”等记载,癸亥年为1623年,甲辰年为1664年,因此李氏当生于乙巳1605年,即万历三十三年。原文作“神宗皇帝三十年乙巳七月”,误,应作“神宗皇帝三十三年乙巳七月”。

[55] 【清】嵇璜、刘墉等:《清朝通志》,杭州:浙江古籍出版社,1988年,第7021页。

[56] 李光涛:《明清档案论文集》,“清太宗与《三国演义》”,台北:联经出版事业公司,1986年,第441页,。

[57] 《清实录·世祖章皇帝实录》顺治十七年二月甲寅条,见《清实录(第三册)》,北京:中华书局,1985年,第1024页。